| ← 前のページへ | → 次のページへ |

| <2005年 2月7日> <Painting>今日からいよいよ塗装です。エアーブラシを手にするのは、ほぼ1年半ぶり(!)。コンプレッサーのスイッチがどこだったか、探すのにちょっと手間取ります (^_^;)。空吹きは問題なかったのですが、念の為シンナーを少し入れて吹いてみたら、やっぱりノズルが詰まってました。前回使用時にちゃんときれいに掃除しておいたつもりだったのに。塗装時には、必ずこのシンナー空吹きを最初に行なって、ノズルが詰まって無いか調べるのを怠ってはいけません。 先週、何回も中性洗剤で洗ってよく乾かしておいたので、今日はそのまま下塗りのプライマー吹きです。以前は最初にプラサフを吹いてたのですが、今回は試しに最初にメタルプライマーを塗ってみることにしました。メタルプライマーはたっぷり塗ってもよく乾かすと塗膜がかなり痩せるので、暫らくぶりに「感」を取り戻すのには丁度いいでしょう。 |

|

| <2005年 2月20日> 前回プライマーを吹いたあと、一週間乾かしてからソフト99のプラサフを塗りました。1年半前の使い掛けのプラサフだったのですが、塗料はたっぷり残っているのに、エアが出ません。どうも抜けてしまったみたいと、新しいのを一本開けて、エアが出ない古いのは廃棄することにして、一応缶に釘を打ち込んだのですが、そのとたんブワーッ!と噴き出して来ました。もし部屋の中だったら、大変なことになっていた(プラサフのスプレー缶だけは、周り中に飛散するので、外で塗装している)。まだ充分エアが残ってたのに、ちょっと詰まってたかしたみたい。こういう時は、ぬるま湯などで少し暖めてから空吹きを繰り返すのであったと、思い出したのですが、後の祭り。やっぱり塗装の仕方を忘れている…。 この一回目のプラサフから既にまた、一週間経過しております。全体的にペーパーを掛けながら、ボディのキズやヒケなどを確認し、エポキシパテで穴埋めと整形をしてあげます。このあとは、ペーパー掛けで金属の地肌が露出してしまった部分を中心に、2回目のプライマー掛け、乾燥、2回目のプラサフという順番になりますが、明日から出張のため、またまた一週間休み。 |

|

| 今回の塗装の順序は、① プライマー → ② プラサフ → ③ 2回目のプライマー (部分的に)→ ④ 2回目のプラサフ → ⑤ ベースホワイト → ⑥ 本塗装 → ⑦ クリアー、 となるわけですが、ぼくの塗装のやり方のポイントは、とにかく乾燥に時間を置くことです。各工程ごとに一週間から二週間、特に本塗装とクリアーの乾燥には、3週間から出来れば一ヶ月以上置きます。時間を置けば置くほど、シンナーは完全に揮発し、塗膜は硬く薄くなるので、研ぎ出しもしやすく、研ぎ上がりもシャープになり、経年変化に対して光沢の耐久度も強くなります。多分ね。まあ、よくは分からないけど、ぼくはそう信じています。という訳で、塗装だけで普通、2ヶ月から3ヶ月が掛かります。本塗装やクリアーは、できれば2ヶ月くらい放置しておくのがよろしい。ご存知のことと思いますが、乾燥機で強制乾燥させるのは、(ボディ塗装の場合)2、3日間自然乾燥させてからのことです。塗ってすぐ乾燥機で長時間強制乾燥させると、後々色々と問題が生じる可能性があります。とにかく乾燥は自然乾燥が一番よろしい。乾燥機は補助手段と心得ておくべきです(パーツ塗装の乾燥には便利ですが)。 | |

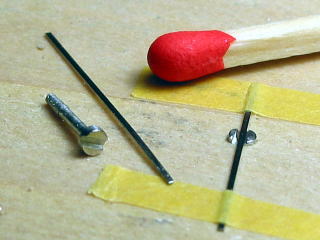

<Head Light & Fuel Filler> 乾燥を待つ間、イクステリア周りのパーツ製作のため、久しぶりに旋盤を引っ張り出しました。 まずは、フューエラー・キャップ。T35のものは、形はシンプルなのですが、ハンドルが一本横に飛び出しています。2mm径の洋白棒に、旋盤で段をつけてから、ヘッドにリューター・カッターでなるべく中心に溝を一本掘り、マイナスねじのようなものをこさえます。次に蒲鉾板に、このヘッドの部分がほんの少し飛び出るくらいの穴を開け、画像の右側のように埋め込んで固定してから、0.5mm巾の洋白帯金をこの溝に半田付けし、ハサミで適当な長さに切って先端を丸く整形してあげれば出来上がり(下の画像の右下)。感じとしては、0.5mm洋白帯金よりも、0.7mm巾のものを使ったほうがいいと思いますが、手元にありませんでした。キャップの上面はペーパー掛けして磨くと、半田と洋白の材質差により、下の画像のように若干の光沢差が出てしまいます。24だったら気になるけど、43だからまあいいか。 まずは、フューエラー・キャップ。T35のものは、形はシンプルなのですが、ハンドルが一本横に飛び出しています。2mm径の洋白棒に、旋盤で段をつけてから、ヘッドにリューター・カッターでなるべく中心に溝を一本掘り、マイナスねじのようなものをこさえます。次に蒲鉾板に、このヘッドの部分がほんの少し飛び出るくらいの穴を開け、画像の右側のように埋め込んで固定してから、0.5mm巾の洋白帯金をこの溝に半田付けし、ハサミで適当な長さに切って先端を丸く整形してあげれば出来上がり(下の画像の右下)。感じとしては、0.5mm洋白帯金よりも、0.7mm巾のものを使ったほうがいいと思いますが、手元にありませんでした。キャップの上面はペーパー掛けして磨くと、半田と洋白の材質差により、下の画像のように若干の光沢差が出てしまいます。24だったら気になるけど、43だからまあいいか。 |

|

ヘッドライトのリムとリフレクターは、5mmのアルミ棒から一体で削り出しました。ポイントは、曲面の反射鏡を作ること。旋盤の工作はこちらを参照ください。アルミ棒も組成が異なる色々な種類があるようです。材質のいいものを使って、ペーパーとコンパウンドでしっかり磨くと、洋白に見劣りしない光沢が出ます。透明プラで作ったバルブは、フランス車なのでやっぱりクリアーイエローを吹いてあげます。ヴィンテージ・カーによく見られる、細い棒についた小さな中心の反射鏡(?)は、丁度メッキ掛けされたエッチング・パーツのジャンクにぴったりのものがあったのでこれを流用(これは、パーツ自体ではなく、ランナーの部分です)。丸いガラスは、ポンチで打ち抜いたところ、ほんの少し(0.2mmくらい)大きかったので、セル板にエッチング製の模型用テンプレートをあて、新しいデザインナイフの切っ先で切り抜きました。 ヘッドライトのリムとリフレクターは、5mmのアルミ棒から一体で削り出しました。ポイントは、曲面の反射鏡を作ること。旋盤の工作はこちらを参照ください。アルミ棒も組成が異なる色々な種類があるようです。材質のいいものを使って、ペーパーとコンパウンドでしっかり磨くと、洋白に見劣りしない光沢が出ます。透明プラで作ったバルブは、フランス車なのでやっぱりクリアーイエローを吹いてあげます。ヴィンテージ・カーによく見られる、細い棒についた小さな中心の反射鏡(?)は、丁度メッキ掛けされたエッチング・パーツのジャンクにぴったりのものがあったのでこれを流用(これは、パーツ自体ではなく、ランナーの部分です)。丸いガラスは、ポンチで打ち抜いたところ、ほんの少し(0.2mmくらい)大きかったので、セル板にエッチング製の模型用テンプレートをあて、新しいデザインナイフの切っ先で切り抜きました。 |

|

<2005年 3月26日> <Engine> え~、実は未だに下塗りが終わっていなかったりするのですが…。週末に雪が降ったり、ぶつぶつぶつ。まあ、とにかく二回目のプライマーとプラサフは吹き終わり、そろそろベースホワイトに取り掛かろうかという状態です。下塗りの乾燥を待つ間、ディスプレイ アクセサリ用のブガッティ・エンジンなぞを作っておりました。ご存知の方も多いかと思いますが、“Feeling43”というハイ・ディテイル・キット専門のメーカーから、とてもよくできたこのT35用のエンジン・キットが出ています。画像はそのパーツ構成です。一部のパーツは既にちょっとだけ手を加えてあります。 <Engine> え~、実は未だに下塗りが終わっていなかったりするのですが…。週末に雪が降ったり、ぶつぶつぶつ。まあ、とにかく二回目のプライマーとプラサフは吹き終わり、そろそろベースホワイトに取り掛かろうかという状態です。下塗りの乾燥を待つ間、ディスプレイ アクセサリ用のブガッティ・エンジンなぞを作っておりました。ご存知の方も多いかと思いますが、“Feeling43”というハイ・ディテイル・キット専門のメーカーから、とてもよくできたこのT35用のエンジン・キットが出ています。画像はそのパーツ構成です。一部のパーツは既にちょっとだけ手を加えてあります。 |

|

こちらが完成したところ。 こちらが完成したところ。これは勿論、ボディに組み込むのではなく、クルマのとなりにアクセサリとして置いてあげるつもり。このメーカーのレジンは上の画像の通り、黒い色が特徴です。金属粉を混入して経年変化による事後変形防止を図っていると言う話を聞いたことがあります。レジン製フルオープン・モデルの場合、経年変化でドアが閉まらなくなったりとかいうことがままあるみたいで、それに対する対策だと思います。でもその割りには、このメーカーのキットはディテイルはすごいけど、オープンパーツはチリ合わせが悪くて元々ちゃんと閉まらない、というのが定説になっているようですが。。。 このメーカーのキットは初めてだったのですが、驚いたことにこの黒いレジンの材質がとても脆くてすごく欠け易い。削ったりゲートを取ったりするときに、充分注意して下さい。上のパーツ画像の左端に写っていますが、ギヤの縁を欠いてしまい、使えなくなってしまいました。他のディテイル・アップ パーツと一緒に、エッチングに取り替えてあります。ちなみにこの部分は、アベールのタミヤ ドイツ軍自転車用のギヤを使っています。 |

|

もとのキットがとてもいいので、ジャンクのエッチング・パーツや真鍮線、洋白線、各種金属パイプなどで適当にディテイルアップしてあげると、とても引き立つエンジンが出来上がります。このようにエンジン単体でディスプレイする場合は、プラグコードを取り付けない方がいいのでしょうが、クラシック・カーのエンジンでよく見かけるフルート・パイプ(ホントはなんて言うんでしょう?)を作りたくてパイピングを施してみました。黒いフルート・パイプは0.7mmの真鍮パイプに七つの配線用の穴をピンバイスで開けたのですが、この作業は心配していたのとは異なり簡単に出来ました。しかし、出来上がってから気付いたのですが、この黒いパイプ、短かすぎますね。 もとのキットがとてもいいので、ジャンクのエッチング・パーツや真鍮線、洋白線、各種金属パイプなどで適当にディテイルアップしてあげると、とても引き立つエンジンが出来上がります。このようにエンジン単体でディスプレイする場合は、プラグコードを取り付けない方がいいのでしょうが、クラシック・カーのエンジンでよく見かけるフルート・パイプ(ホントはなんて言うんでしょう?)を作りたくてパイピングを施してみました。黒いフルート・パイプは0.7mmの真鍮パイプに七つの配線用の穴をピンバイスで開けたのですが、この作業は心配していたのとは異なり簡単に出来ました。しかし、出来上がってから気付いたのですが、この黒いパイプ、短かすぎますね。ブガッティのエンジンは芸術品、と言われるくらいに美しく、実車ではキサゲ模様をつけてピカピカに磨き上げたものも多かったようです。キサゲまではつけられないけど、プライマーと下地のグロスブラックの上に、クレオスから新しく発売されたスーパーメタリック・メッキ・シルバーを吹き付けて、ピカピカ塗装にしてあげました。この塗料はアルクラッドと違って、塗膜がかなり強く、このエンジンを作りながら、これ以上は無いほど指で触っていじくりまわしても、全く問題はありませんでした。 |

|

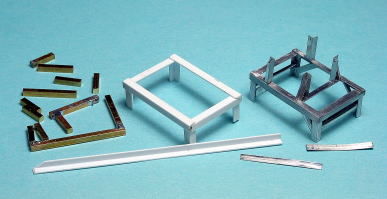

こちらは、エンジン・ディスプレイ用のマウント台です。 こちらは、エンジン・ディスプレイ用のマウント台です。まずは左端のように1.5mm角の真鍮角棒で作ろうとしたのですが、半田付けがうまく行かず挫折。次に真ん中のように、“evergreen”の白いプラスチック製2mm角アングルで作ってみたのですが、これはゴツ過ぎたので没。三度目の正直で、右端のように0.2mmのアルミ薄板を短冊形に切り、折り曲げてアングルを作って組み上げてみました。瞬接で接着し組み上げた後、エポキシを使って強度を補強してあります。 |

|

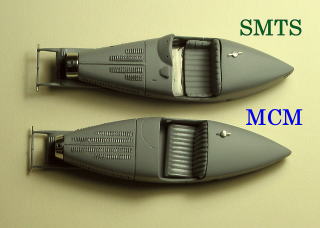

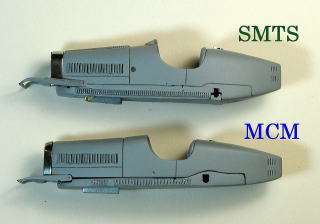

<2005年 4月4日>  ベースホワイトの塗装が終わって一週間。乾かしている最中ですが、ここで少し前に戻ってプラサフの状態で二社のモデル形状をもう一度比較してみましょう。艶消しグレーの状態ですと、外形の違いがくっきりと際立って見えます。 ベースホワイトの塗装が終わって一週間。乾かしている最中ですが、ここで少し前に戻ってプラサフの状態で二社のモデル形状をもう一度比較してみましょう。艶消しグレーの状態ですと、外形の違いがくっきりと際立って見えます。まず、ボディの長さがかなり異なるのが目につきます。ラジエターの巾の分くらい、MCMのモデルの全長の方が長くなっています。シートの位置もかなりずれていますが、ホイールベースの長さはほぼ同じ。ヨーロッパにはかなりの数の実車が現存しており、実車取材も容易であるはずなのに、なぜこのような差異が出てくるのかは、???上から見るとSMTSのモデルは、リアに比重がかかった形状であるのに比し、MCMのものはほぼ前後対称のぽってりとしたものになっています。 |

|

側面から見ると、MCMのものは、SMTSに比べかなり上から押し潰されたような印象が強く、シャシー・アンダーパネルの前端の長さも足りません(SMTSのものは逆に長すぎたので、少し切り詰めました)。この雰囲気の違いは、写真よりも実物のキットではもっと強くなっています。ぼくは実車は見たことが無いのですが、写真で見ると雰囲気はSMTSのキットの方が実車に近いように思えます。しかし、MCMのものが全然違っているかというと、そうでもないような感じもしますが、この状態で形としてかっこいいのは、SMTSのものですね。キットとしての作りやすさや構成は、MCMのほうが上です。特にSMTSのものは、フロント・サスペンション周りがチャちいのが、気になります。 側面から見ると、MCMのものは、SMTSに比べかなり上から押し潰されたような印象が強く、シャシー・アンダーパネルの前端の長さも足りません(SMTSのものは逆に長すぎたので、少し切り詰めました)。この雰囲気の違いは、写真よりも実物のキットではもっと強くなっています。ぼくは実車は見たことが無いのですが、写真で見ると雰囲気はSMTSのキットの方が実車に近いように思えます。しかし、MCMのものが全然違っているかというと、そうでもないような感じもしますが、この状態で形としてかっこいいのは、SMTSのものですね。キットとしての作りやすさや構成は、MCMのほうが上です。特にSMTSのものは、フロント・サスペンション周りがチャちいのが、気になります。 |

|

さてさて、ディスプレイ・アクセサリは、上の画像のエンジンだけではありません。こんなもんも作ってます。これ、何になるか分かりますか? さてさて、ディスプレイ・アクセサリは、上の画像のエンジンだけではありません。こんなもんも作ってます。これ、何になるか分かりますか? |

|

| ← 前のページへ | → 次のページへ |

| このキットの完成した姿はこちらから → Bugatti T.35B 1927 ( SMTS, 1/43 ) in My Gallery → Bugatti T.35 by Sonia Delaunay 1924-1977-1991 ( MCM, 1/43) in My Gallery |

|

Entrance Entrance トップページへもどる トップページへもどる |

|