| �� �O�̃y�[�W�� | |

| ��2005�N 4��21���� ��Painting�� �悤�₭�{�h���̕����I���܂����B�������O��̃~�j�̃{�f�B��h�����̂�2002�N�̖������Ǝv������A2�N���Ԃ肭�炢�B�܂������h���̎d����Y��Ă܂��ˁB�܂��́A�r���h���̃V���i�[���������Ă��܂��Ă��Đ�����Ԃ��A���ɂ̓K�`�K�`�Ɍł܂��Ďg���Ȃ��Ȃ��Ă���̂����邭�炢�Ȃ���ŁB�X�v���C�h���̊�߂̋�Ƃ��A�X�v���C����Ƃ��̘r�̓��������A�ړ������鑁���ȂǁA�����݂͂�Ȣ����ł�����ł�����A��������Ȃ܂��Ă���A�Ƃ��������Z�b�g����Ă��܂��Ă���B���ꂶ��A�h�������܂��Ȃ�͂������ł���ˁB�Ƃɂ����A�ЂƂЂƂ��J�ɂ���Ă�����������܂���B |

|

SMTS�̂ق��́A�t�����`�u���[��F�B�܂��AMr.�J���[�̃X�J�C�u���[34�̂܂g�������Ƃ��Ȃ������̂ŁA��������F���Ȃ��Ŏg���Ă݂܂����B MCM��Sonia Delaunay�́A�L�b�g�̎w��ł��ƁA�u���[�̓h���ɔ��ԃO���[���̎O�F�h�蕪�����f�J�[���ŕ\���ƂȂ��Ă��܂����A�p�^�[���̌`���F�̋���C�ɓ���Ȃ������̂ŁA�S�ă}�X�L���O�h�����邱�Ƃɂ��܂��B�X�[�p�[CG��14����4,5���̎ʐ^���ڂ��Ă���̂ł�����Q�l�����ɂ��āA�ʐ^�ɂ���Ă��Ȃ����Č�����F�̋���r���Ȃ���A�����̃C���[�W���܂����߂܂��B���̃��f���̑傫����A�ڂ��̍D�݁A�\�j�A�E�h���[�l�C�̑��̍�i�̐F�g���Ȃǂ��Q�ƂɁA���F�����nj��\�a�߂̐F�Ƃ��邱�Ƃ�O����l���Ă����̂ŁA�C���[�W�ɂ��킹�Ă��݂��̃o�����X�����Ȃ���O�F�Ƃ���ɒ������Ă��܂��܂�(��F�h��I��邲�ƂɎ��̐F���������)�B MCM��Sonia Delaunay�́A�L�b�g�̎w��ł��ƁA�u���[�̓h���ɔ��ԃO���[���̎O�F�h�蕪�����f�J�[���ŕ\���ƂȂ��Ă��܂����A�p�^�[���̌`���F�̋���C�ɓ���Ȃ������̂ŁA�S�ă}�X�L���O�h�����邱�Ƃɂ��܂��B�X�[�p�[CG��14����4,5���̎ʐ^���ڂ��Ă���̂ł�����Q�l�����ɂ��āA�ʐ^�ɂ���Ă��Ȃ����Č�����F�̋���r���Ȃ���A�����̃C���[�W���܂����߂܂��B���̃��f���̑傫����A�ڂ��̍D�݁A�\�j�A�E�h���[�l�C�̑��̍�i�̐F�g���Ȃǂ��Q�ƂɁA���F�����nj��\�a�߂̐F�Ƃ��邱�Ƃ�O����l���Ă����̂ŁA�C���[�W�ɂ��킹�Ă��݂��̃o�����X�����Ȃ���O�F�Ƃ���ɒ������Ă��܂��܂�(��F�h��I��邲�ƂɎ��̐F���������)�B�h���̏����́A�x�[�X�z���C�g�̏�ɁA�� �z���C�g �� ���C�g�u���[ �� �O���[�� �� ���b�h�̏���(�Ԃ͉���₷���̂ōŌ�)�B�}�X�L���O�́A���O�̃p�^�[���v���[���ɂ��A�\�Ȍ��蒚�J�ɍs�Ȃ����ƁB�f�J�[���̃p�^�[���T�C�Y�́A�o�����X�������ł����A���ԂƃL�b�g�̃p�l�����C���̃o�����X�������ɈقȂ�̂ŁA���ۂ̃p�^�[�������̂܂܈����ʂ����Ƃ��ł��܂���B�����̃p�^�[����o�����X�����Ȃ���A����Ɉ�ԋ߂�������p�^�[���̔䗦��T���o���܂��B���ǃ��C�g�u���[�h���̑O�̍ŏ��̃}�X�L���O�����ŁA�ۈ���|�����Ă��܂��܂����B�t�����g�̃T�[�N���͒��a11.5mm�A���~�͌��̒�����11mm�ɂȂ�悤�ɁA4mm�̔��~���ɂ���̂��o�����X�������悤�ł��B���A�̎O�F�X�g���C�v�̋Ђ́A�O���[�����珇�Ԃ�6mm/5.25mm/4.5mm �Ə����Â��߂ăo�����X�����܂����B �F�̒����ň�Ԗ��ɂȂ�̂��A�h���̏�ԂƊ�����Ŗ��x�̋��F�̌����������Ȃ�قȂ��Ă��郉�C�g�u���[�ł��B�}�X�L���O�e�[�v�̉��́A�k�}�ȂǂŃ{�f�B�ɂ������薧��������悤�ɂ��܂����A����ł��͂ݏo���Ă��܂����̂́A���ƂŖʑ��M�Ń��^�b�`�B�h���̊�߂̓}�X�L���O�h�蕪���̏ꍇ�́A��Z���ڂɁB�}�X�L���O�e�[�v�́A�h����10�����炢�łȂ�ׂ����Ԃ���������(�ł������ɔ���������ʖڂ�)���J�ɔ������܂����A�����Z���ڂɒ������Ă��邽�߁A�h�蕪�����C����������Ƃ������Ă��܂��܂��B�����́A������Ɏ̂ăN���A�[�𐁂��Ă���i�������Ă�����\��B���ꂩ��E���^���N���A�[�ƂȂ�܂��B���ꂼ��̓h���H���̊Ԃ�1�T�Ԃ���10���ȏ�͂��������̂ł����A��������ƐÉ��ɊԂɍ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���`�A�ǂ����邩�H �N���A�[�����o���ȊO�ɁA�d�グ�̍�Ƃ��A�܂��܂���������c���Ă��܂��B |

|

��Wooden Case�� ��Wooden Case���O�y�[�W��ԉ����摜�́A����̃X�e���V���ł����BSMTS�̃��f���̃f�B�X�v���C��A�N�Z�T���[�ŁA�G���W���������Ă��ؔ��̂���ł��B���f���̃l�[���v���[�g���˂����邽�߁A�Ԗ����X�e���V���̐����t���œ���Ă݂܂����B�f�ނ́A���}�n���Y�ōw�������V�i�m�L��0.3mm���V�[�g�ł��B3mm�Ђ̃^���U�N�ɐ������A���ŗn���������؍H�{���h�Őڒ����g�ݍ��킹�č��܂����B�ڒ�������A���Ȃ��Ă��܂�Ȃ��悤�ɁA�����u���b�N�̏d���ڂ��Ĉ�ӊ��������āA�Ƃ����H�����J��Ԃ��Ȃ����������߁A�ہX��T�Ԃ��|�����Ă��܂������B�X�e���V���ɃG�A�u���V����ƁA0.3mm�ł��i���̂���Ƃ���́A�h�������ŕ������ɂ���ł��܂��̂ŁA�f�U�C���i�C�t�̐���Œ��J�ɗ֊s���ƂƂ̂��Ă����܂��B ���̃A�N�Z�T���[�̃A�C�f�A�́A�ȑO�����ǂ����̃��[�J�[�̃r���g����f������q�������̂ł��B����͊m���A�ؔ��̏�ɃG���W�����ڂ��Ă����ƋL�����Ă���̂ł����A�����������Ƃ���Ɩؔ����ׂ�ăG���W�����������ƂɂȂ����Ⴄ��ˁA���ʁB �f�B�X�v���C��A�N�Z�T���́A�܂������������ɂ�����܂��B |

|

| ��2005�N 5��2���� ���̃S�[���f����E�B�[�N�ɂ��������Ă�낤�ƁA�������[�A�E��ŃE���^���N���A�[�����Ɏ��g�̂ł����A�Ђ��`���I���s���Ă��܂����`�I�I�I �y�j���ɃN���A�[���������悤�Ƃ����Ƃ���A�ڂ��̎g���Ă���t�B�j�b�V���[�Y GP1�̃E���^���V���i�[�������Ȃ肩���Ă���̂ɋC�t���A�܂��O��E���^���N���A�[�������Ă������4�N�i�I�j�قnjo���Ă���̂��v���o���A���l�܂łł����āw���b�L�[�E�}�[�N�W�x�ŐV�i��GP1���w�����Ă����̂ł����A���̓��͊O�o�Ŕ��āA�w�Q�S�x��DVD�Ȃ�������������߁A�����܂ŁB ���̓��̓��j���i����ł��ˁj�A�����̑|���Ɗ�����̎G�Ђ������I��点�A�����C�ɂ�����A�h�Ń}�X�N�ɖh�o�O���X�������āA�����A4�N�Ԃ�̃E���^���N���A�[�B�Ƃ��낪�A�G�A�u���V�Ő����n�߂��Ƃ���A�h���\�ʂ������̍r�����n�ɂȂ��Ă��܂��A���������ȖȂ݂����̂��o�Ă���n���ŁA�ǂ����悤������܂���B�K���A����̃p�[�c�ƃV���V�[2�䕪������������_�ł�����߂��̂ŁA�����͑S�ăV���i�[���C�œh�������A������x�ŏ�����h���̂��Ȃ����ł��B��ނ��A����̓E���^������߂āA�N���A�[���b�J�[�ɕύX���邱�Ƃɂ��܂����B�������A�e�ɒu���Ă������{�f�B�⑼�̃p�[�c�ɂ��E���^�������Ŕ��������Ă���̂ŁA���̏ォ�烉�b�J�[�N���A�[�������Ă��A�����ł��Ă���邩�ǂ����A���Ȃ�S�z�ł��i�Ƃ肠�����A�w��ł��炴�炪��������Ƃ���́A�h���ʂɌy�`���y�[�p�[�������āA�R���p�E���h�Ŗ����Ă������̂ł����j�B�E���^���N���A�[�͎��s�������Ƃ��Ȃ������̂ł����i�Ƃ����Ă�5�A6�䂵���h���������Ƃ��Ȃ��j�A�����͉��Ȃ̂ł��傤�ˁB�����̎��x��60���A�d���܂��w��ʂ�10�������������ĂȂ����A�E���^���E�V���i�[���i�w��ʂ�j35��������߂��Ă܂���B���Ȃ�V���b�N���Ă܂��B(-_-;) �������A�����F��2�䕪���炢�A���Ȃ�]���ɍ���Ă����Ă悩�����B |

|

| ��2005�N 5��11���� �É��z�r�[�V���[�܂ŁA����3���Ȃ̂ł���(���ۍ�Ƃ��o����̂́A�����Ɩ����̓���Ԃ���)�A�����ł��邩�ǂ����A���Ȃ�������ł��B��ӂ́A�ēh�����̃V���V�[�Ȃǂ̌����o�����I��点�A�R�b�N�s�b�g�̑g�ݗ��Ă��߂��܂ł���Ă��̂ł���(�ŋ߂́A������Ă�̂ł�)�A�Ȃ��Ȃ��`�ɂȂ炸�A�ł��Ă��邽�ߖڂ��s���͂����A�G�|�L�V��������w�̐Ղ��{�f�B�̂��������ɕt���Ă��܂�����A�p�����̓h�����T�t�F�[�T�[���Ɣ������Ă��܂������(�K���A�����Ȃ̂ł�����ƃ��^�b�`���������ŁA�����Ƃ�����C�͂��Ȃ����Ƃɂ���)�A�����m���f���錾���o�������Ƃ����Ƃ���܂Œǂ��l�߂��Ă��܂��Ă��܂��B �����҂��̐����ԂɁA�d�グ�p�[�c�ނ̐����i�߂Ă����̂ŁA���ƍ�Ƃ��c���Ă���̂́A�h���b�v��A�[���ƃX�^�[�e�B���O��n���h���A�G�L�]�[�X�g��p�C�v���炢�̂��̂Ȃ̂ł����A�{�f�B��V���V�[�ڒ���̏㉺�A���P�[�u���̐ڒ��ƁA�u���[�L��P�[�u���̍H��ɂ��Ȃ莞�Ԃ������肻���Ȃ̂ŁA�Ԃɍ������ǂ����́A���Ȃ�^��B ���E���^����N���A�[���s�̌����� �N���A�[�́A�E���^������߂ă��b�J�[�N���A�[�ɕύX���܂����B�E���^����N���A�[���s�̌����́A���ǐ������ɖ�肪�������̂��Ǝv���܂��B4�N�Ԃ�̃E���^����N���A�[�������̂�(�O��̃~�j�́A�v�����f���������̂Ń��b�J�[�N���A�[�ł���)�A��������Y��Ă����̂ƁA�ȑO�́A�G�A�u���V���^�~����HG�������̂��A�A�Y�e�b�N�ł̎n�߂ẴE���^����N���A�[�Ƃ������ƂŁA������������̂ł��傤�B43�͏����Ȃ̂ŁA�ŋ߂̓G�A�u���V�𐁂��Ƃ���߂ɏ������V�����`���Ƃ��������ł��������Ă������߁A���̊��o�ł��̂܂܁A�E���^���������Ă��܂����悤�ł��B�E���^���́A�傫�����a�Ńu���[�b�I�Ɛ����Ȃ��Ⴂ���Ȃ���ł���ˁB4�N�Ԃ�̃E���^����N���A�[�����Ȃ�āA�h�������܂��Ȃ�͂��������ł���ˁB.�͜��͜��B |

|

��2005�N 5��12���� ��2005�N 5��12�������m���f���錾�� �ʖڂ��B�É��ɊԂɍ���Ȃ�(T_T)�B�㉺���̂܂ł͏I������̂ł����A�{�f�B/�V���V�[�̘A���P�[�u������ɂ₽��Ǝ��Ԃ�������܂��B ���̉摜�͍��̒��O�ASMTS �̂��̂ł��B�G���W���t�[�h�̓����̃V���o�[�̂��̂́A���[���@�[�̍��E�������Ă��܂�Ȃ��悤�ɂ��������A�G���W���u���b�N�̑���B�o���N�w�b�h�����삵�āA�h���C�o�[�Ȃ���͌����Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��B������̃L�b�g�̃C���e���A���ɂ́A�̔���\��t���Ă݂܂����B �h���C�o�[�Y��V�[�g�̓h���́A���S�������̃��b�J�[�n�œh�����Ă���A�h���C�u���V�ŔZ�W��t���A�G�i�����n�̊��S�������Z�F�Ŗn���ꂵ����A���b�h��I�����W�Ȃǂ̃A�N�����n(����)������N���A�[���A�T�@�`���Ƃ��������ŁA�y�����������r�߂ɐ����t���Ă�����ƁA��i�ȃE�F�U�����O�Ɛ[���������\���ł��܂��B���̕��@�ōs�Ȃ��ƁA�ʂ̕�������������ɂȂ�A���͉������̂܂c��̂ŁA���R�Ȋv�̊������\���ł��܂�(�ƁA���͎v���Ă��邪�A�N���C�Â��Ă���Ȃ�)�B |

|

������̉摜�́AMCM �̂��̂ł��B�_�b�V���{�[�h�Ƀo���N�w�b�h�A�M����{�b�N�X�ɃZ���^�[��g���l���ƃV�[�g�A���[���@�[������A�ډB���p�̃G���W���u���b�N�̈ʒu���߂́A�[���Ɏ��Ԃ��|���āA���݂��Ɋ����Ȃ��悤�ɁA�אS�̒��ӂ��K�v������܂��B����g�݂́A�H�����ڂ邲�Ƃɉ�����J��Ԃ��s���̂��A�悢���̖͌^���̓S���B ������̉摜�́AMCM �̂��̂ł��B�_�b�V���{�[�h�Ƀo���N�w�b�h�A�M����{�b�N�X�ɃZ���^�[��g���l���ƃV�[�g�A���[���@�[������A�ډB���p�̃G���W���u���b�N�̈ʒu���߂́A�[���Ɏ��Ԃ��|���āA���݂��Ɋ����Ȃ��悤�ɁA�אS�̒��ӂ��K�v������܂��B����g�݂́A�H�����ڂ邲�Ƃɉ�����J��Ԃ��s���̂��A�悢���̖͌^���̓S���B����ɂ��Ă��A�É��ɊԂɍ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂́A�c�O�Ƃ������A�p���������ƌ������B��N������̃��[���X���C�X�ŁA�������������ł���ˁB�B�B |

|

| ��2005�N 5��20���� ��Binder�� �É��z�r�[�V���[���I����Ĉ�T�ԁB���N������ς�Ԃɍ����܂���ł����B��Ƃ̕��́A�{�f�B/�V���V�[�Œ�p�P�[�u���̒���t����Ƃ��悤�₭�I���܂����B���ꂾ���ŁA��3���Ԃ��炢�������Ă��܂����B�P�[�u���f�ނɂ́A�����Ƃ�0.1mm�̃X�e�����X�j�����g�p���Ă���܂��B  SMTS �̂��̂́A��������̗\��ʂ�A�����̎��^�ɋȂ���0.1mm������{��{�G�|�L�V�œ\��t���Ă���܂��B�G�|�L�V�́A�s�̐��i�̒��ł́A�����x����ԍ����o�N�ω��̉e�����ɂ����w�G�N�Z���E�G�|

10���d���^�x���g���A�ڒ��܂��ڗ����Ȃ��悤�ɗ��[�Ɛ܂�Ȃ���������3�ӏ��œ_�������Ă܂��B�������������́A���N��ɐڒ��܂̕��������ς��Ă��܂����狻���߂ł�����A�o�N�ω��̂Ȃ�ׂ����Ȃ��ڒ��܂�I�Ȃ�������܂���B��̈��̍�Ƃ�5,6�{�A����Ă����7,8�{���炢��ڒ����邱�Ƃ��ł��܂��B10���d���^�Ƃ͌����Ă��A��̈ꃉ�E���h30�����炢�͂�����܂��B���̕�������ŋ����͂ނƂڂ���Ǝ�ꂻ���Ȃ̂ŁA�ŏ��́��ށ�����̐i���ɏ]���A�ڒ���ɃN���A�[�|�����Ė��ߍ���ł��܂����Ƃ��l���Ă����̂ł����A���ۂ̃L�b�g���������Ă݂�ƁA�ڒ���ł͌����o�����Y��ɏo�������������̂ŁA���̂悤�Ȍ`�̌�t�ɂ��܂����B SMTS �̂��̂́A��������̗\��ʂ�A�����̎��^�ɋȂ���0.1mm������{��{�G�|�L�V�œ\��t���Ă���܂��B�G�|�L�V�́A�s�̐��i�̒��ł́A�����x����ԍ����o�N�ω��̉e�����ɂ����w�G�N�Z���E�G�|

10���d���^�x���g���A�ڒ��܂��ڗ����Ȃ��悤�ɗ��[�Ɛ܂�Ȃ���������3�ӏ��œ_�������Ă܂��B�������������́A���N��ɐڒ��܂̕��������ς��Ă��܂����狻���߂ł�����A�o�N�ω��̂Ȃ�ׂ����Ȃ��ڒ��܂�I�Ȃ�������܂���B��̈��̍�Ƃ�5,6�{�A����Ă����7,8�{���炢��ڒ����邱�Ƃ��ł��܂��B10���d���^�Ƃ͌����Ă��A��̈ꃉ�E���h30�����炢�͂�����܂��B���̕�������ŋ����͂ނƂڂ���Ǝ�ꂻ���Ȃ̂ŁA�ŏ��́��ށ�����̐i���ɏ]���A�ڒ���ɃN���A�[�|�����Ė��ߍ���ł��܂����Ƃ��l���Ă����̂ł����A���ۂ̃L�b�g���������Ă݂�ƁA�ڒ���ł͌����o�����Y��ɏo�������������̂ŁA���̂悤�Ȍ`�̌�t�ɂ��܂����B |

|

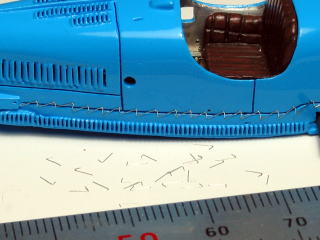

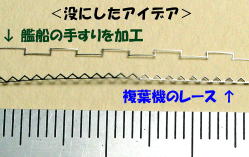

MCM �̂��͍̂ŏ��A�E�摜�̂悤�ɁA�G�b�`���O�̃W�����N�p�[�c�𗘗p���邱�Ƃ��l���Ă��܂����B�ЂƂ́A1/72 ���t�@�̃t�@�X�i�[�A���ꂪ�ʖڂȂ�A1/700 �̊͑D�p�萠�� �Q|�P|�Q|�P|�Q ����Ȍ`�ɐ����Ďg�����Ƃ��l���Ă����̂ł����A���ۂ���Ă݂��痼���Ƃ��o�����X�������܂���B��ނ��ASMTS �Ɠ������@���g�����Ǝv������A�Ȃ�ƍ����̃{�f�B�E�V���V�[��0.5mm���炢�̒i����������(�E���͖ʈ�ł���)�A���ꂪ�o���Ȃ��B�����Ƃ��Ă���ł���˂��B���܂��ɁA�V���V�[���ʂ̃��[���@�[�̏�ɋ�Ԃ�����܂���B MCM �̂��͍̂ŏ��A�E�摜�̂悤�ɁA�G�b�`���O�̃W�����N�p�[�c�𗘗p���邱�Ƃ��l���Ă��܂����B�ЂƂ́A1/72 ���t�@�̃t�@�X�i�[�A���ꂪ�ʖڂȂ�A1/700 �̊͑D�p�萠�� �Q|�P|�Q|�P|�Q ����Ȍ`�ɐ����Ďg�����Ƃ��l���Ă����̂ł����A���ۂ���Ă݂��痼���Ƃ��o�����X�������܂���B��ނ��ASMTS �Ɠ������@���g�����Ǝv������A�Ȃ�ƍ����̃{�f�B�E�V���V�[��0.5mm���炢�̒i����������(�E���͖ʈ�ł���)�A���ꂪ�o���Ȃ��B�����Ƃ��Ă���ł���˂��B���܂��ɁA�V���V�[���ʂ̃��[���@�[�̏�ɋ�Ԃ�����܂���B |

|

�F�X�l�����̂ł����A���ǁA�摜�����Ɏʂ��Ă���A�x�[���̃G�b�`���O�E�W�����N����A�͂��݂Ő�������0.5mm

���x�b�g(�������̓_�X)���A2mm �` 3mm �̊Ԋu�Ń{�f�B�ɓ\��t������A�ԂɃo���o���ɐ���0.1mm

�̃X�e�����X�j�����A��{��{�G�|�L�V�œ\��t���Ă������Ƃɂ��܂����B��ŋ����͂ނƁA�����炭���Ă��܂��ł��傤�B�肪�|�����ɁA���������ア�\���̍�Ƃ̓v���ɂ͕s�\��(������ł��ł��邯�ǁA�v���Ƃ��Ă���Ă͂����Ȃ�)�A�A�}�ɂ���(�����̃��P�C�ɂ���)�ł��Ȃ�����ǁA�Č��x�͌��\�����A�Ƃ������ƂŁA�Ȃ������ł��B��{��0.1mm�������̂܂ܓ\��t���Ă������̂ł����A����ł͂��ꂢ�߂��āA�r�X���P�[�u���Ō���ŗ��߂Ă��镵�͋C���o�܂���B �F�X�l�����̂ł����A���ǁA�摜�����Ɏʂ��Ă���A�x�[���̃G�b�`���O�E�W�����N����A�͂��݂Ő�������0.5mm

���x�b�g(�������̓_�X)���A2mm �` 3mm �̊Ԋu�Ń{�f�B�ɓ\��t������A�ԂɃo���o���ɐ���0.1mm

�̃X�e�����X�j�����A��{��{�G�|�L�V�œ\��t���Ă������Ƃɂ��܂����B��ŋ����͂ނƁA�����炭���Ă��܂��ł��傤�B�肪�|�����ɁA���������ア�\���̍�Ƃ̓v���ɂ͕s�\��(������ł��ł��邯�ǁA�v���Ƃ��Ă���Ă͂����Ȃ�)�A�A�}�ɂ���(�����̃��P�C�ɂ���)�ł��Ȃ�����ǁA�Č��x�͌��\�����A�Ƃ������ƂŁA�Ȃ������ł��B��{��0.1mm�������̂܂ܓ\��t���Ă������̂ł����A����ł͂��ꂢ�߂��āA�r�X���P�[�u���Ō���ŗ��߂Ă��镵�͋C���o�܂���B���̃P�[�u���́A���Ԃł͂����炭�t���[���̏㔼���Ɖ������Ƀ{�f�B�ƃV���V�[���������t���A�����ɋ����Ƀr�X���������݃P�[�u���ŌŒ肵�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂�(�H)�B���Ԃ̎ʐ^������ƃP�[�u���ŏ㉺�����ѕt�������̂����邵�A���邢�͂��̃��f���̂悤�ɁA�{�f�B���ƃV���V�[����ʁX�Ɉ��Ɍ��э��킹�Ă�����̂��A���������܂��B |

|

��2005�N 6��8���� ��Brake Cable�� 20���ԋ߂��X�V�������������Ă���܂������A���̊Ԃ������ƍ�葱���Ă��܂��B�ł��A�܂��܂��o���オ��Ȃ��B�ŋ߂͖{���ɍ�Ƃ��x���Ȃ�܂����B�N�Ƃ�Ǝ��Ԃ������o�Ƃ�������ǁA���Ɏ�������̂��G�|�L�V�̍d�����ԁB���p�̃G�|�L�V�́A�w�G�N�Z���E�G�|�x��10���d���^�C�v�Ȃ̂ł����A����10���Ԃ��ȑO�͌��\�������ԂɊ�����ꂽ�̂��A�ŋ߂͒Z���Ȃ��Ă��Ă���B���Θ_�I�Ɏ��Ԃ̌o�߂����܂��ė��Ă����ł��ˁB��s�@�ɏ���Ă���ƁA�n��ɂ���l��莞�Ԃ��m�������i�ނƂ����b������܂�����(�d�͂����Ԃɋy�ڂ����Θ_�I�e���Ƃ������b�������Ǝv������)�A�ŋ߂͋C�����������Ă��邹���Ŏ��Ԃ̌o�߂����܂��Ă���̂�������܂���(��k�ł�)�B�e�Ɋp�A15���d���^��20���d���^�̃G�L�Z���E�G�|���~�����B���̃G�L�Z���E�G�|�́A�������t���������E���Ă����܂����A�����x��S���x(��r�I���炳��Ő��ݍ��݂₷��)�A�o�N�ω��ւ̓����x�ϋv���ȂǁA���̒m���Ă������ł͎s�̂̃G�|�L�V�̒��ň�Ԃ̂����߂ł��B ��Brake Cable�� 20���ԋ߂��X�V�������������Ă���܂������A���̊Ԃ������ƍ�葱���Ă��܂��B�ł��A�܂��܂��o���オ��Ȃ��B�ŋ߂͖{���ɍ�Ƃ��x���Ȃ�܂����B�N�Ƃ�Ǝ��Ԃ������o�Ƃ�������ǁA���Ɏ�������̂��G�|�L�V�̍d�����ԁB���p�̃G�|�L�V�́A�w�G�N�Z���E�G�|�x��10���d���^�C�v�Ȃ̂ł����A����10���Ԃ��ȑO�͌��\�������ԂɊ�����ꂽ�̂��A�ŋ߂͒Z���Ȃ��Ă��Ă���B���Θ_�I�Ɏ��Ԃ̌o�߂����܂��ė��Ă����ł��ˁB��s�@�ɏ���Ă���ƁA�n��ɂ���l��莞�Ԃ��m�������i�ނƂ����b������܂�����(�d�͂����Ԃɋy�ڂ����Θ_�I�e���Ƃ������b�������Ǝv������)�A�ŋ߂͋C�����������Ă��邹���Ŏ��Ԃ̌o�߂����܂��Ă���̂�������܂���(��k�ł�)�B�e�Ɋp�A15���d���^��20���d���^�̃G�L�Z���E�G�|���~�����B���̃G�L�Z���E�G�|�́A�������t���������E���Ă����܂����A�����x��S���x(��r�I���炳��Ő��ݍ��݂₷��)�A�o�N�ω��ւ̓����x�ϋv���ȂǁA���̒m���Ă������ł͎s�̂̃G�|�L�V�̒��ň�Ԃ̂����߂ł��B���̎ʐ^�́A�ł����������z�C�[���Ƀt�����g��u���[�L�̃��C����P�[�u�������t�����Ƃ���B�����ƃG�b�`���O�ō�������ԂɁA�P�[�u����ʂ��Ă���܂����A����ł͂قƂ�nj����܂���B�X�|�[�N�z�C�[���́A���l�b�T���X����o�Ă���ʔ���̃G�b�`���O���ł��B���Ԃ̓A���~�y�������̂��߁A�ق�Ƃ̓V���o�[�œh�������������̂ł����A���b�L�����ꂢ�Ȃ̂ł��̂܂g�����Ƃɂ��܂��B |

|

���C���ɂ́A0.1mm�̃X�e�����X�j�����g�p���Ă���܂����A�O��Ƃ����̎��t����Ƃ͂ƂĂ�������̂�����܂��B�j�����ӂɂ�ӂɂ�ȈׁA�܂���������Ȃ��B���Ԃ̎ʐ^������ƌ��\�����ł�����̂Ȃ̂ł����A���P�C�̏ꍇ�́A���h����Ȃ�ׂ��܂������ɍ�Ƃ������̂ł��B�����������g���C���Ȃ����Ƃ��܂����A��䕪���E�Ɋۈ�����������Ă��܂��܂��B�ɒ[�ȏW���ƋC�̒��肪�v������邽�߁A�I���Ƃ�����������Ɣ��Ă��܂��܂��B ���C���ɂ́A0.1mm�̃X�e�����X�j�����g�p���Ă���܂����A�O��Ƃ����̎��t����Ƃ͂ƂĂ�������̂�����܂��B�j�����ӂɂ�ӂɂ�ȈׁA�܂���������Ȃ��B���Ԃ̎ʐ^������ƌ��\�����ł�����̂Ȃ̂ł����A���P�C�̏ꍇ�́A���h����Ȃ�ׂ��܂������ɍ�Ƃ������̂ł��B�����������g���C���Ȃ����Ƃ��܂����A��䕪���E�Ɋۈ�����������Ă��܂��܂��B�ɒ[�ȏW���ƋC�̒��肪�v������邽�߁A�I���Ƃ�����������Ɣ��Ă��܂��܂��B |

|

���A�̃u���[�L�P�[�u���́A�u���[�L����o�[�̉��[�Ɋ������ė��߂Ă��邽�߁A������܂������ɒ����Ƃ́A���E�Ƃ��t�����g�ȏ�ɓ���B�������݁A�܂�MCM

�̂��̂͂ł��Ă��܂���B���ӂ́A���P�g�����ӂ���Ƃ������ޖȂ̂�(^.^;)�A��Ƃ͖����̔ӂɂȂ肻���ł��B�z�C�[���ɓ������āA���C���������ɂӂɂ���Ɛ����Ă��܂��̂ł����A�z�C�[����̂̃u���[�L�h�����Ɏ��t���������P�[�W�E�p�[�c�Ƀ��C����ڒ����Ȃ�������Ȃ��̂ŁA�z�C�[�����t����ɂ������̍�Ƃ����邱�Ƃ��o���܂���B���ǂ���SMTS

�̂��̂́A���������ł��܂�������ǂ����������B���̍�Ƃ����Ă���ƁA���E�܂̏����ꂻ���ɂȂ�A�Ƃ��ǂ��Ƃ�řႦ�܂��B ���A�̃u���[�L�P�[�u���́A�u���[�L����o�[�̉��[�Ɋ������ė��߂Ă��邽�߁A������܂������ɒ����Ƃ́A���E�Ƃ��t�����g�ȏ�ɓ���B�������݁A�܂�MCM

�̂��̂͂ł��Ă��܂���B���ӂ́A���P�g�����ӂ���Ƃ������ޖȂ̂�(^.^;)�A��Ƃ͖����̔ӂɂȂ肻���ł��B�z�C�[���ɓ������āA���C���������ɂӂɂ���Ɛ����Ă��܂��̂ł����A�z�C�[����̂̃u���[�L�h�����Ɏ��t���������P�[�W�E�p�[�c�Ƀ��C����ڒ����Ȃ�������Ȃ��̂ŁA�z�C�[�����t����ɂ������̍�Ƃ����邱�Ƃ��o���܂���B���ǂ���SMTS

�̂��̂́A���������ł��܂�������ǂ����������B���̍�Ƃ����Ă���ƁA���E�܂̏����ꂻ���ɂȂ�A�Ƃ��ǂ��Ƃ�řႦ�܂��B���f�B�A�X�E���b�h�́A0.6mm�m�����ł͑��������̂ŁA0.4mm�ō�蒼���܂����B |

|

| ��2005�N 6��26���� ��Finish�� ���̌����t���p�[�c�����������c���Ă܂��āASMTS �̃L�b�g�����������̂�����6��15���B�������A���̍Ŋ��̒i�K�ŃI�I�{�P�̃~�X���ЂƂƂ��Ă��܂��܂����B �ȑO�A�É��̑O�ł���������ꃖ�����O�ɁA��x���g��0.2mm���̉����ō��Ȃ���A2��̃{�f�B�̃g�[���ɍ��킹�āA�_�[�N�E�u���E���̐F��������ɕς��Ă������̂ł����A������t���̂Ƃ��ɁA�t�[�h�E�X�g���b�v�����Ⴆ�Đڒ����Ă��܂����̂ł��I�I�I��x���g�̃J���[���Ԏ�ɂ���đւ��Ă��̂��A��������Y��Ă܂����B�X�y�A�^�C����3�_�X�g���b�v�́A�Ђƌ��O�ɑg�ݏグ�ς݂������̂ŁA���̃��f���ŐF���̈Ⴄ�x���g���A����q�őg�ݍ��킳���Ă��܂����B�X�y�A�E�^�C���́A�킴�ƈႤ�a�̂��̂��g�p���Ă��邽�߁A��ւ����ł��܂���B���`���B�Y��悤�B |

|

| MCM.�̂��̂́A�Ō�̍Ō�̎�t���p�[�c�ł���A���C�g�ł�����Ƌ�J���܂����B ���Ԃ̎ʐ^������ƁA�V���b�N�E�A�u�\�[�o�̊ۂ��h�����E�P�[�X�ɒ���̃p�C�v�����t���Ă����āA�ŏ��͂���Ȃ낤�ƁA�s�v�c�������̂ł����A�Ƃ���ʐ^������ƁA���̃p�C�v�Ƀw�b�h���C�g�̃X�e�C����������ł���܂��B�������[�B�w�b�h���C�g��T�C�N���E�t�F���_�[�̌Œ�p�X�e�C���������ތ��Ȃ�ł��ˁB�����B  ����ŁA���̃V���b�N�E�A�u�\�[�o�Ɏ��t����^�������Ȗ_��̃w�b�h���C�g�E�X�e�C��́A����Ă������̂ł����A���ۂɃ��C�g�����t����ƁA�Ԃ��J���߂��̏�A���W�G�^�[�̌���ɉ�����߂��ŁA�o�����X�����������B���Ԃ̎ʐ^�����Ă݂�ƁA���C�g�̈ʒu�́A�S�����ň�肵�Ă��Ȃ��̂ŁA�܂��A���o�I�ɂ��������Ȃ��Ⴂ�����ƁA����ׂ������ł���v���C���[�ŁA�m�����������傱����Ȃ��Ȃ���i�ŏ��͐^�J�����g���Ă����̂ł����A�p�x�̈ʒu���߂͗m�����̕������߈Ղ��j�A���܂����B�Ƃ��낪�A�L�b�g�̍��E�̃o�����X���̂����낢��ȕ����Ŕ����ɈقȂ�̂ŁA���̃X�e�C�����E�Ώ̂ɍ��ƃ��C�g�̈ʒu������ςɂȂ��Ă��܂��܂��B���s������J��Ԃ��Ȃ���A�摜�̂悤�ɂ��Ȃ艽����蒼���܂����B�����̍�����X�e�B�B��ԉE������ŏI�I�Ɋ������������̂ł��B ����ŁA���̃V���b�N�E�A�u�\�[�o�Ɏ��t����^�������Ȗ_��̃w�b�h���C�g�E�X�e�C��́A����Ă������̂ł����A���ۂɃ��C�g�����t����ƁA�Ԃ��J���߂��̏�A���W�G�^�[�̌���ɉ�����߂��ŁA�o�����X�����������B���Ԃ̎ʐ^�����Ă݂�ƁA���C�g�̈ʒu�́A�S�����ň�肵�Ă��Ȃ��̂ŁA�܂��A���o�I�ɂ��������Ȃ��Ⴂ�����ƁA����ׂ������ł���v���C���[�ŁA�m�����������傱����Ȃ��Ȃ���i�ŏ��͐^�J�����g���Ă����̂ł����A�p�x�̈ʒu���߂͗m�����̕������߈Ղ��j�A���܂����B�Ƃ��낪�A�L�b�g�̍��E�̃o�����X���̂����낢��ȕ����Ŕ����ɈقȂ�̂ŁA���̃X�e�C�����E�Ώ̂ɍ��ƃ��C�g�̈ʒu������ςɂȂ��Ă��܂��܂��B���s������J��Ԃ��Ȃ���A�摜�̂悤�ɂ��Ȃ艽����蒼���܂����B�����̍�����X�e�B�B��ԉE������ŏI�I�Ɋ������������̂ł��B�Ƃ����킯�ŁAMCM.�̃L�b�g��6��19���ɂ悤�₭�����B���̉摜����������������ׂ��Ƃ���ł��B |

|

|

|

| ���ǁA�������̂�1�N��9�����B�ԂɃu�����N�����炭���N�ȏ�͂������Ǝv���܂����A�ǂ������Ԃ������߂���Ɗ�����̖������������Ȃ�悤�ȋC�����܂��B�����t�������������̂ŁA���_�������肷���ĕs���⎸�s�����Ƃ��낪�ڂɕt���Ă��܂��B ��{�I�ɃL�b�g�̃t�H�����Ɏ�����`����C������̂́A�ڂ��͍D���ł͂���܂���B�ȒP�ɂł��镔���������炢�����ǁA���ʂ͂�������Ȃ�����ʓ|���������ˁB�`���C�ɓ���Ȃ�������A���̃L�b�g�͍��Ȃ��B����ɂ��Ă��A����̂��̂ӂ��̃L�b�g�́A���Ȃ�`���Ⴄ�̂ł��낢��ƍl���������܂����B �O�`�ɂ͂Ȃ�ׂ�������Ȃ��ɂ��Ă��A����ł���Ԃ��������Ă������Ƃ����Ƃ���Ă����ׂ��ł������ƁA��ŗ���������̂́A���W�G�^�[�E�O�����̌��݂ƁA�h���C���@�[�O���̃t�F�A�����O�`��ł��B���Ƃ��A���Ƃ��Ƃ��̕����������Ƃ����������āA�S�̂̃o�����X������Ă��܂��B �ӂ��̃L�b�g���ׂ�ƁA���Ղ����̓���Ղ��ł́AMCM.�̃L�b�g�̂ق������i��ł����A���̌`��́A�D�����������Ȃ�͂����蕪�����ł��傤�ˁBMCM�̃N���X�`�����E�O�E�G�����́A�u�K�b�e�B�����Ȃ�D���݂����ŁA�����炭����43�̃}�X�^�[�E���f���[�̒��ł́A�ł������̃u�K�b�e�B������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����`��̈قȂ���̊��30�Ԏ�͗Y�ɒ����Ă����Ȃ����ȁB�ł��t�H�����̎����ɂ͂�����������������悤�ł��B �܂��A���͂Ƃ�����悤�₭�����B���̐���L��S���ǂ�ł������������A�����ԁA���t���������肪�Ƃ��������܂����B�����́A���l�b�T���X�̐��̐Ԃ��O�����v���E�J�[��\�肵�Ă܂��B |

|

| �� �O�̃y�[�W�� | |

| ���̃L�b�g�̊��������p�͂����炩�� �� Bugatti T.35B 1927 ( SMTS, 1/43 ) in My Gallery �� Bugatti T.35 by Sonia Delaunay 1924-1977-1991 ( MCM, 1/43) in My Gallery |

|

Entrance Entrance �g�b�v�y�[�W�ւ��ǂ� �g�b�v�y�[�W�ւ��ǂ� |

|