| ← 前のページへ | → 次のページへ |

<2007年 4月14日> <2007年 4月14日><FRONT SUSPENSION> シャシー・フレームができたので、次はフロント・サスペンションに進みましょう。モギーのフロントサスはコイルスプリングの軸の真ん中からアクスルが生えている形状、スライディング・アクスルという仕様です。これを強度を維持しながらどういうふうに形作るか。このコイルスプリングの軸からは、フェンダーとヘッド・ライト固定用のスティも飛び出しているので、ちょっと工夫しなければいけません。 結局はご覧の通り、0.7㎜の真鍮パイプをスプリングの軸にして、これを真鍮帯金をプライヤーで押え付けて作った割りピンに通し、フロント・アクスルとなる2.0㎜の真鍮パイプを嵌めこんで、半田でしっかり溶接してこしらえてみました(左側がパーツ状態、右側が完成後)。アクスルに2.0㎜の真鍮パイプを使ったのは、“AUTO REPLICAS”のキットのジャンク・パーツを流用したワイヤ・ホイールの軸孔サイズに合わせた為です。 |

|

こちらが、フレームに上記のサスペンションを組み込んで、仮り組みした状態。軸になる虫ピンからは、後ほどフェンダースティが生えてくることになります。 こちらが、フレームに上記のサスペンションを組み込んで、仮り組みした状態。軸になる虫ピンからは、後ほどフェンダースティが生えてくることになります。コイルの軸パイプには、0.3㎜の極細半田線をくるくる巻いて作ったコイル・スプリングをはめ込みました。上部コイルには、よく磨きこんだ 1.8㎜真鍮パイプのスプリング・カバーを被せてあります(中にはちゃんとスプリングが入っている)。ピカピカの真鍮が、あとでいいアクセントになってくれるでしょう。また、コイル中心の帯金割りピンには、アクスルと直角にステアリング・アームを半田で溶接してあります。このアームは0.8㎜の帯金に孔を空けて作り、ロッドを通してあるので、今のところホイールは連動可動式になっています。しかし、あまり意味が無いので最後には接着してしまうつもり。 この段階で、三点接地が決まります。調整は、上記フロントサスの0.7㎜真鍮パイプ軸の上下サイズ・バランスで行なうわけです。作り直し覚悟で作業したのですが、事前のサイズチェックがうまくいったみたいで、 一発で決まりました。満足。 |

|

<CYCLE FENDER> 続いてフロントのサイクル・フェンダー。画像上がキットのパーツです。フェンダー・スカートのヴォリュームが無いのと、寸足らずの為、下画像左手のように、こてこてに半田を盛ります。もちろん、こういう場合は、市販の半田ではなく、キットのパーツを潰した同一素材のホワイトメタルを盛るわけですが、今回の工作ではボディ以外のパーツを使わないので、材料となるホワイトメタルは充分。 <CYCLE FENDER> 続いてフロントのサイクル・フェンダー。画像上がキットのパーツです。フェンダー・スカートのヴォリュームが無いのと、寸足らずの為、下画像左手のように、こてこてに半田を盛ります。もちろん、こういう場合は、市販の半田ではなく、キットのパーツを潰した同一素材のホワイトメタルを盛るわけですが、今回の工作ではボディ以外のパーツを使わないので、材料となるホワイトメタルは充分。下画像右手が整形が終わった状態。このモギー独特の、フェンダーから翻ったスカートがカッコいいんですよね。スリー・ホイーラーは、絞り込まれたボディ・ノーズのためホイールとボディの隙間が広がっている上に、ドライバーまでの距離が短いので、このスカートはカッコではなく、跳ね石や泥跳ねを防ぐ実際の機能があるのだと思います。ただこのスカートの形状・大きさ・カーヴは、実車の写真を見るとまちまちです。おそらく、跳ね石などで穴が空いたりぼこぼこになるので、オウナーは何回も作り直してたんでしょうね。 このあと、左側フェンダーの整形には苦労しております。こういう半田もりもり→ナイフ整形の作業は、半田の盛り付けが足りなかったり、接合溶接が不充分で剥がれたり、削り過ぎで割れたりと、何回も削っては半田盛り付けを繰り返すことが多いのです。根気が必要な作業です。 |

|

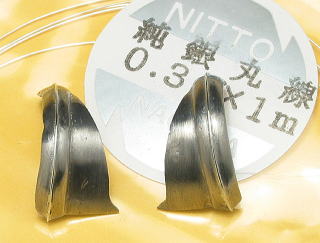

<2007年 4月22日> <2007年 4月22日>こちらは、整形の終わったフェンダーです。かなり苦労しましたねえ。スカートのシェイプも、上の画像から若干変更しています。あちこちキズが見えますが、あまり気にしません。フェンダーの中心のトリムは、背景の0.3㎜銀線を使用しました。今回初めて銀線を使ってみたのですが、これは中々いい。お値段も 0.3㎜×1mで283円、0.5㎜×1mで425円ほど。こういうネット・ショップで購入できます。 銀はまず半田付けが可能です。硬すぎず柔らかすぎず、細工もしやすい。感じとしては、ホワイトメタルや半田よりは充分硬く、真鍮よりは柔らかい。デザインナイフで少しは切ったり削ったりもできます。曲げやすいし、潰しやすい。熱伝導性もいいので、半田工作も非常にしやすい。 このトリムも、細切りのマスキングテープで固定し、軍手をつけた指で押え付けて、フラックスを充分流してから極く微量の半田を付けるとすうーっときれいに流れ込んでくれました。ポイントは、コテの先を常にきれいにしておくことと、半田鏝の温度-熱過ぎず低過ぎず。注意することは、用いる半田の作業温度。なるべく溶融温度が低いもの(少なくとも地のホワイトメタルより低いもの)を使用することです。ぼくは最初、ホワイトメタルより融点の高い半田を使ってしまい、フェンダーを少し溶かししまいました。左フェンダーの中央縁が少しへこんでいるのがその失敗の跡です。でも今回はあまりきれいに作るつもりはないので、修正作業などはせずこれでよしとします。モギーは乗り回していたらフェンダーがすぐぼこぼこになりそうだし、今回は研ぎ出しなんかもするつもりはありません。 |

|

<TYRE & WIRE WHEEL> 1ページでご覧の通り、キットのタイヤは太すぎ、ホイールも小さすぎるので、手持ちのパーツから流用します。ホイールは“AUTO

REPLICAS”のアミルカーのキットに付属していたものです。若干径が太いのですが、これくらいだったらモギーの精悍さを強調してくれるでしょう。モールドも非常によいので、ピンバイスとデザインナイフの先でバリを取って整形してあげるとご覧の通りのものとなります。左はキットのまま、中央と右はバリを取ったもの。エッチングホイールを使うかどうか迷ったのですが、今回目指す全体の雰囲気からして、メタル

ムクのものの方が似合うだろうという判断です。前回の『スワロー』のようなワイヤホイールの追加工作を行なうかどうかは、最後に全体の仕上がりを見てからもう一度考慮することにします。 <TYRE & WIRE WHEEL> 1ページでご覧の通り、キットのタイヤは太すぎ、ホイールも小さすぎるので、手持ちのパーツから流用します。ホイールは“AUTO

REPLICAS”のアミルカーのキットに付属していたものです。若干径が太いのですが、これくらいだったらモギーの精悍さを強調してくれるでしょう。モールドも非常によいので、ピンバイスとデザインナイフの先でバリを取って整形してあげるとご覧の通りのものとなります。左はキットのまま、中央と右はバリを取ったもの。エッチングホイールを使うかどうか迷ったのですが、今回目指す全体の雰囲気からして、メタル

ムクのものの方が似合うだろうという判断です。前回の『スワロー』のようなワイヤホイールの追加工作を行なうかどうかは、最後に全体の仕上がりを見てからもう一度考慮することにします。タイヤは、ルネッサンスの『ブガッティ T35』用スポークホイールに付属している細タイヤ。こういう昔の規格の細いタイヤの別売りパーツがないのは、いつも辛いところ。ホイールの径が若干小さくぶかぶか気味になってしまうので、右手のもののように外周にエポキシ・パテをごく薄く擦りつけ、径をこころもち(0.3㎜くらいでしたが)大きくしてあげます。 ドーナツ型のものは、スプリング・ワッシャを平らにしてから半田で継ぎ目を埋め、穴の径を小さくしたブレーキドラム。ホイールのハブ・キャップは、丸ワッシャに銀粘土を盛り付けて作ったものです。トリム・リングの模様位置が中心とずれていますが、これも気にしない。今回の工作はこういう雰囲気で作るのだ!! |

|

<NOSE-RESHAPE SURGERY> このサイトをご覧になっているモギー・マニアの方は(いないと思うけど)、1ページのボディ整形で、これ、実車とちょっと違うんじゃない?と思われた箇所がひとつあったと思います(もっと他にもたくさんあるかも知れないが)。それがこの鼻先。ラジエター・グリルのサイドが、なだらかなカーブではなく、カクッと折れてΓ型になっているのが、スリーホイーラーの特徴なのです。最初うっかりしていて、気づいた後も面倒臭いからこのままでいいかなと思っていたのですが、どうも気になるので、ご覧の通り半田をまた盛ってから削り出して直しときました。今回の工作では、ボディ形状を実車の再現にこだわるつもりはないのですが、それでもここはやっぱりポイントになるでしょうね。 <NOSE-RESHAPE SURGERY> このサイトをご覧になっているモギー・マニアの方は(いないと思うけど)、1ページのボディ整形で、これ、実車とちょっと違うんじゃない?と思われた箇所がひとつあったと思います(もっと他にもたくさんあるかも知れないが)。それがこの鼻先。ラジエター・グリルのサイドが、なだらかなカーブではなく、カクッと折れてΓ型になっているのが、スリーホイーラーの特徴なのです。最初うっかりしていて、気づいた後も面倒臭いからこのままでいいかなと思っていたのですが、どうも気になるので、ご覧の通り半田をまた盛ってから削り出して直しときました。今回の工作では、ボディ形状を実車の再現にこだわるつもりはないのですが、それでもここはやっぱりポイントになるでしょうね。 |

|

| <2007年 6月10日> 随分とご無沙汰しておりました。4月の末に出張が一週間ほど入ったあと、静岡ホビーショー関係の準備などもあり、モケイ製作の時間が取れずひと月ばかりお留守になっておりました。一応、S.E.M.の展示会参加作品リストのHPや会場で配布するパンフの製作は、自分で勝手にぼくの担当ということに決めているのです。そのあとも会社の引越しなどがあり、なかなか落ち着いた時間がなかったのですが、それでも2週間ばかり前からは少しずつ製作に復帰しています。  <MUDGUARDS SUPPORT> サイクル・フェンダーのヴィンテージ・カーを作るときに、ぼくにとって一番難しいのは、このフェンダーの固定とバランスの調整です。特に以前、タルボ・ラーゴを作ったときのトラウマが残っていて、いつもこの作業には大きなプレッシャーを感じるのです。 <MUDGUARDS SUPPORT> サイクル・フェンダーのヴィンテージ・カーを作るときに、ぼくにとって一番難しいのは、このフェンダーの固定とバランスの調整です。特に以前、タルボ・ラーゴを作ったときのトラウマが残っていて、いつもこの作業には大きなプレッシャーを感じるのです。今回のモーガンは、スライディング・アクスルのサスペンション・コイルから生えているスティで、フェンダーとヘッド・ライトを支える構造になっています。これを虫ピンを軸にして、洋白帯金やステンパイプで作ってみました。ここで一番注意しなければいけないのが、ライトの取り付け位置と高さ、左右のバランスです。右側がパーツ状態、左側が半田溶接組立て後のものです。∩型のフェンダー受けとライト基部スティに段差がありますが、実車ではこのような段差はほとんどありません。タイヤのサイズが若干大きいために、ライトの取り付け高さを調整したらこうなってしまったのです。ライトケースは、キットのパーツをルーターのボールカッターでぐりぐりやったものです。もともと歪んでいるので左上完成後の状態を見て分かるように、真円ではなく、若干楕円になっておりますが、今回の製作ではこういうのはあまり気にしないでもいい。あとでレンズを嵌めるときにちょっと苦労するだろうな。凹面鏡はカッターの削り出しだけなので、少し刃傷が残っているけど、これも気にしない。ライトバルブ穴の位置が中心からずれてしまったが、これも同じく気にしない。 |

|

こちらは、サスコイルのパイプに上掲のスティを差し込んだところです。一番面倒なのがフェンダーの位置決めですね。スカートの裾に銀粘土で作った支柱を半田溶接し、ボディに穴を開けて、タイヤ上の∩型サポートと二点で固定するのですが、ボディ側の穴の位置決めが非常に難しい。タイヤも、基になるシャシー・フレームも固定していないので位置決めがファジーにならざるを得ないのです。ボディに空ける穴を銀線の直径より5割がた大きく開けておき、あとで調整が効くようにしておきます。ここらへんの作業だけで(少しずつやったのですが)10日間ほどかかってしまいました。何回かスティの作り直しや穴埋め‐再穴開けの作業を繰り返しています。 こちらは、サスコイルのパイプに上掲のスティを差し込んだところです。一番面倒なのがフェンダーの位置決めですね。スカートの裾に銀粘土で作った支柱を半田溶接し、ボディに穴を開けて、タイヤ上の∩型サポートと二点で固定するのですが、ボディ側の穴の位置決めが非常に難しい。タイヤも、基になるシャシー・フレームも固定していないので位置決めがファジーにならざるを得ないのです。ボディに空ける穴を銀線の直径より5割がた大きく開けておき、あとで調整が効くようにしておきます。ここらへんの作業だけで(少しずつやったのですが)10日間ほどかかってしまいました。何回かスティの作り直しや穴埋め‐再穴開けの作業を繰り返しています。スカートの支柱に真鍮線などではなくわざわざ銀線を使ったのは、前回フレームを作ったときの余りがあったからですが、それだけではなく、銀粘土の焼成物は半田との相性がよくホワイトメタルに非常に溶接しやすいという利点があるためです(おそらく目に見えないほどのスポンジ状になっているため、溶けた半田がすぐ浸透するからだと思います)。スカートの端はかなり薄く削ってあるため、溶接しながら下手すると溶けてしまう危険が大きいのですが、銀粘土焼成物と200℃以下の低融点半田を使うとここらへんの作業がし易い。 |

|

<RADIATOR & DASHBOARD> この時点で、ノーズ開口部の縁を薄く削り、ラジエターや下半分のマッドガード(泥除け)を適当に作って置きます。ボディ下部のカーブに合わせてRを付けたマッドガード中央の穴は、エンジンの駆動軸が通過するところです。 <RADIATOR & DASHBOARD> この時点で、ノーズ開口部の縁を薄く削り、ラジエターや下半分のマッドガード(泥除け)を適当に作って置きます。ボディ下部のカーブに合わせてRを付けたマッドガード中央の穴は、エンジンの駆動軸が通過するところです。モーガンのフロントボディの中は、天井にフューエル・タンクがへばり付いている以外はかなりガランドウのようですね。サイド・アウトレットの大きな穴が開いているので中はよく見えるし、あとでどうしようかなとちょっと悩んでおります。 ボディ下角に空けた穴は、フェンダー・スティの取り付け穴です。 |

|

これは上掲のラジエターとマッドガードを仮り組みで取り付けたところ。雑学ですが、このようなマッドガードは、「ダッシュボード」とも呼ばれるみたいです。「ダッシュ」とは、もともと水や泥をぶっかけるという意味みたいで、「ダッシュボード」とは元来、馬車前面の泥除けを意味しておりました。自動車が発明され、その馬車のダッシュボードの位置に計器類を取り付けるようになったので、現在では車の計器板の意味で使われることになったようです。自動車史の初期、初めてラインで大量生産された車として有名な、『オールズモビル・カーブド・ダッシュ』という車がありますが、この名の由来がカーブした前方の泥除けで、このダッシュボードには計器類が付いておりません(というか、この車には計器が付いていない)。 これは上掲のラジエターとマッドガードを仮り組みで取り付けたところ。雑学ですが、このようなマッドガードは、「ダッシュボード」とも呼ばれるみたいです。「ダッシュ」とは、もともと水や泥をぶっかけるという意味みたいで、「ダッシュボード」とは元来、馬車前面の泥除けを意味しておりました。自動車が発明され、その馬車のダッシュボードの位置に計器類を取り付けるようになったので、現在では車の計器板の意味で使われることになったようです。自動車史の初期、初めてラインで大量生産された車として有名な、『オールズモビル・カーブド・ダッシュ』という車がありますが、この名の由来がカーブした前方の泥除けで、このダッシュボードには計器類が付いておりません(というか、この車には計器が付いていない)。 |

|

これが一応、現状の姿。もちろんまだ仮り組み状態です。かなり形が見えてきましたね。 これが一応、現状の姿。もちろんまだ仮り組み状態です。かなり形が見えてきましたね。エクステリアにはこの後、ウィンドウフレームや幌、剥き出しのエキゾースト・パイプなどの大物(?)が控えています。エキゾーストは、ブルックランズ・タイプのものをサイドに這わせるつもりなので、かなりかっこよくなると思います。 さて、次は気分転換にインテリアのほうを仕上げてしまおうと思います。しかしながら、明日からまた4、5日出張が入ってきてしまってる。製作のリズムが乗ると、いっつも出張になってしまうんですよね。 |

|

| ← 前のページへ |

→ 次のページへ |

Entrance Entrance トップページへもどる トップページへもどる |

|