|

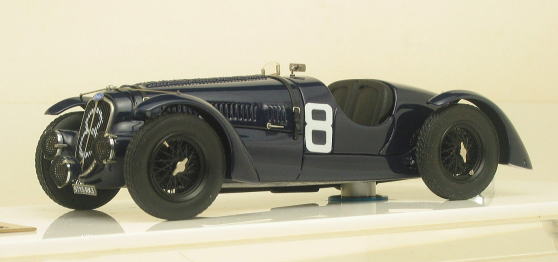

Delahaye 135S Le Mans 1937 no.8 Retired |

|

| ← 前のページへ | |

|

|

| スタートと共にトップに躍り出たのが、ロベール・ブルネがハンドルを握るこの濃紺のドライエ。1ラップ終了前にアルファロメオに首位を奪われますが、その後もトップ陣にぴったりくっついて快調に飛ばします。やがてブガッティ・タンクがアルファを追い抜き、序盤の1位争いはこの二者の間で激しく繰り広げられましたが、一時間も経たないうちに華麗なツーリング・ボディのアルファは、エンジン・トラブルであっけなくリタイアしてしまいます。スタートからの堅調な走りで2位につけていたこのゼッケン8番ドライエを駆るブルネは、燃料補給のための最初のピットストップでハンドルを若いパーゲルに譲り渡します。しかし、ここで最初の不幸がこのネイビーブルーのドライエを襲いました。血気に逸り過ぎてしまったためでしょうか、パーゲルは、ルマン随一の難所として知られるミュルサンヌのカーブを曲がりきれずバンクに飛び込んでしまい、砂に埋まったドライエをスコップで掘り出すのに貴重な時間が失われることになります。しかし再びハンドルを取り返したブルネは、この日実に好調だったようで、夜通し運転しながら順位を35位からなんと10位まで上げてきました。夜明け前、東の空がうっすらとした色に変わる頃、運転を替わったパーゲルを二度目の悪運が襲います。頑丈そのものといわれたコタルのギアボックスが故障し、遂に100ラップ目でリタイアを余儀なくされ、ブルネの孤軍奮闘にも拘わらずこのネイビーブルーのドライエの戦いは終わったのです。 | |

|

|

| ちなみにこの年のルマンは、総合優勝がブガッティ・ワークスの『T57G

タンク』、2-3位が『ドライエ135S』、4位が真紅のフィゴーニ・ボディを纏った『ドラージュD6クーペ』、7、8位『ダールマ・プジョー』とフランス勢大活躍の年でした。それ以外には、5位に『アストン・マーチン・アルスター』、6位にドイツの『アドラー・トルンプ』が入っており、模型的には一番大好きな車が集まっている年のひとつです。 ルマンにおけるフランス車の優勝は、1926年の『ロレーヌ・ディートリッヒ』以来11年ぶり。以降第二次世界大戦前において、翌年の『ドライエ135S』、1939年再び『ブガッティ・タンク』と、フランスの3年連続優勝が続きます。 また、この年 悲運に泣いたロベール・ブルネは、その後もドライエを駆って都度都度ルマンに出場し、戦後第一回目にあたる1949年には、やはり『ドライエ135S』で、ジョルジュ・グリニャールと組んで総合5位のクラス優勝を果たしています(ただし、1位〜4位まで、すべて135Sの排気量を下回っていた)。 |

|

|

|

|---|---|

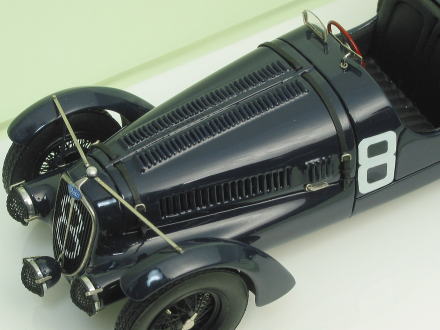

Studio Rossoの渡部氏に初めてお願いしたのが、このドライエです。氏にとっても(プロとしては)初めてのクラシックカー製作ということで、10数台の候補作の中から選んでいただきました。美しい車を選びますねえ。戦前の車を作ってもらえるプロモデラーの方というのは、日本では本当に数少ないのですが、その方々の共通事項というのが、「車」というもの自体をすごく好きなことです。この手の古い車は、興味が無い方には作るのが苦痛になるたぐいのものなのかも知れません。それに好きで作ったか、楽しんで作ったかというのは、プロの方でも作品に出て来てしまうものです。ご存知の方も多いでしょうが、渡部氏は実車に対してもかなりのエンスージアスト。また、その作品を見ると、「作る」ということ自体をすごく楽しむ方に見受けられます。特に、メタルの素材に手をかけるのがお好きのようですねえ(わたしもレジンより、どちらかと言えばホワイトメタルが好き)。このキットは残念ながらレジンですが、そうとは見えない重厚な仕上がり。 Studio Rossoの渡部氏に初めてお願いしたのが、このドライエです。氏にとっても(プロとしては)初めてのクラシックカー製作ということで、10数台の候補作の中から選んでいただきました。美しい車を選びますねえ。戦前の車を作ってもらえるプロモデラーの方というのは、日本では本当に数少ないのですが、その方々の共通事項というのが、「車」というもの自体をすごく好きなことです。この手の古い車は、興味が無い方には作るのが苦痛になるたぐいのものなのかも知れません。それに好きで作ったか、楽しんで作ったかというのは、プロの方でも作品に出て来てしまうものです。ご存知の方も多いでしょうが、渡部氏は実車に対してもかなりのエンスージアスト。また、その作品を見ると、「作る」ということ自体をすごく楽しむ方に見受けられます。特に、メタルの素材に手をかけるのがお好きのようですねえ(わたしもレジンより、どちらかと言えばホワイトメタルが好き)。このキットは残念ながらレジンですが、そうとは見えない重厚な仕上がり。エンジンフードのサイド・ルーヴァーは、裏から掘り込んで全て孔を空けており、中には自作のエンジンも仕込まれていますが、濃色の塗装ともともと細いヴェントのせいで、殆ど見えないのが残念。 |

|

ほぼ全ての細部に渡って手が加えられており、ラジエターグリルもキットのエッチングパーツを完全に作り直しています。縦グリルには、立体感を出すために一本一本金属線を溶接してあるようで、またグリル周りのリムも一段と厚みを増したものに作り変えられています。 ほぼ全ての細部に渡って手が加えられており、ラジエターグリルもキットのエッチングパーツを完全に作り直しています。縦グリルには、立体感を出すために一本一本金属線を溶接してあるようで、またグリル周りのリムも一段と厚みを増したものに作り変えられています。ヘッドライトのメッシュガードも、線が細くて格子の隙間が大きく非常に繊細。このメッシュはどこのものだろう? この手のモデルは、サイクル・フェンダーのボディ固定が難点になるのですが、“S.L.M.43”や姉妹メーカーの“MCM”のキットでは、真鍮線の固定用ステイがフェンダーに埋め込まれて一体成型されています。これは、両社を起こしたフランスのクリスチャン・グウエル氏の専売特許のテクニック。この考案で、誰でも比較的簡単にサイクル・フェンダーのクラシックカーを作れるようになりました。しかしキットのステイは、強度上若干太目となっているため、このモデルでは、より細く繊細な金属線を代わりに埋め込んであります。一体成型されたステイの真鍮線は、プライヤーで挟んで少し力を入れて引っ張ると、割りとたやすく引っこ抜くことができるのですが、そうすると今度は位置決めが大変なんですよね。このモデルのようにピシッと決めるには、相当の仮り組みが必要な筈です。 |

|

完全に作り替えられたダッシュボード。細いステアリングホイールは、おそらく金属線を丸めて作ったものと思います。 完全に作り替えられたダッシュボード。細いステアリングホイールは、おそらく金属線を丸めて作ったものと思います。素材キット・メーカーである“S.L.M.43”は、戦前の優勝していないルマン・カーをメインとする超マイナーなアイテム構成(笑)のため、日本には殆ど入って来ていません。“MCM”のキットのメタル・ボディをレジンに置き換え、パーツ構成を若干シンプルにしたこんな感じのキット(リンクは、pdf.シートです。ご注意を!)で、細かいパーツはホワイトメタル製、エッチングパーツも付いています。グウエル氏のキットは、なかなか作り易く、その気になれば手を加えやすい、よく考えられた基本構成が特徴となっております。氏は、戦前のクルマが大好きみたいで、この『ドライエ135S』は、“S.L.M.43”からは1937年から1951年までのルマンで優勝を逃したモデルが17車種、“MCM”からは1937年の2-3位、1938年の優勝車を含めて4車種、つまり何と合計21車種の『135S ルマン』のモデルが現行で発売されおり、しかも各モデルの形状変化がしっかりとフォローされているのは、「凄い」のひと言。43の世界ならでは、です。 |

|

前後共に足回りも全て作り替えられていますね。リーフスプリングは、金属帯金を一枚一枚積層してそれを取り纏めたものです。ヒップの美しいラインとサスペンションのメカニカルな造作の妙が堪りませんねえ。 前後共に足回りも全て作り替えられていますね。リーフスプリングは、金属帯金を一枚一枚積層してそれを取り纏めたものです。ヒップの美しいラインとサスペンションのメカニカルな造作の妙が堪りませんねえ。美しい濃紺の塗装が、優雅で力強い姿態に、独特の凄味を効かせているようです。この艶と光を出すために、氏は実車用ウレタンクリアーを、日にちを置いて完全乾燥させてから、かなりしゃぶしゃぶのシンナーで薄めて二度吹きするそうですが、そのテクニックはわたしには怖くて真似出来ません。 |

|

| <参考資料> “Delahaye and Motor Racing”、CAR GRAPHIC vol.150 1973年10月、二玄社 “THE FRENCH CAR REVOLUTION - Bugatti, Delage, Delahaye and Talbot in Competition 1934-1939”、Haynes |

|

| 渡部氏のStudio Rossoのサイトはこちら↓ |

|

| もう一台の『ドライエ135S』を見る → Delahaye 135S Le Mans 1937 2nd place ( M.C.M. 1/43, "My Collection Gallery" ) |

|

| ← 前のページへ | |

Gallery へもどる Gallery へもどる Entrance Entrance |