|

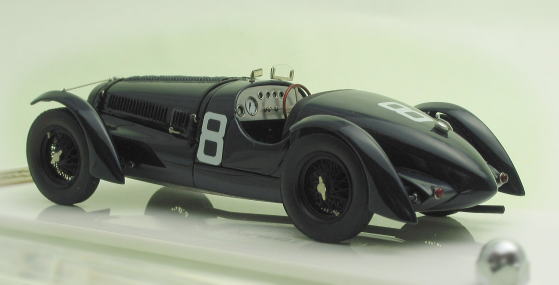

Delahaye 135S Le Mans 1937 no.8 Retired |

|

| → 次のページへ | |

|

|

|

|

| 1920年代のいわゆるヴィンテージ期において、最も美しいグランプリ・カーが『ブガッティT35』であるならば、30年代のポスト・ヴィンテージ期における最も美しいレーシング・カーといえば、この『ドライエ135S』になるのではないでしょうか。 グランプリ・ブガッティのデザインは、その時代のひとつの完成された姿として基本的な変更が全くありませんが、1930年代は、モーターリズムの業界こぞって、空力特性というものに対して本格的な関心が注がれ試行錯誤が繰り返された時代でありました。若干傾斜したハート型のラジエター・グリルから、ストレートに後方に伸びたシンプルで優雅なボディ・ラインをおおむね共通とする『ドライエ135S』(または、“135CS”とも呼ばれています)も、グリル周りからテイルの処理やフェンダーのデザインにおいては、年ごとに、また同じ年の同一レースであってもモデルごとに微妙な、また時には大胆な変更が試みられ、全く同一のモデルは一台として無いほどのヴァリエーションを見せています。 |

|

|

|

| その中でもこのモデルは、シャシー・フレームを包むラジエター下方のボディ・ラインに一体化された両眼のヘッドライト、後方に流れるようなポインテッド・サイクル・フェンダー、両翼が張り出したリアのポインテッド・テイルなど、最も美しい姿を誇る一台だと思います。 エアロダイナミクスへの挑戦は、1930年代も後半になると、メルセデスなどのドイツ車に見られる如く、機能一辺倒のやや味気ない方向に行く傾向が顕著になってきますが、フランス車においては「美しいものは速い(はずだ?)」という信念と伝統が未だにはっきりと息づいていたようで面白いところです。 |

|

|

|

|---|---|

| 直列6気筒 OHV 3.6リッター・エンジンに、トリプル・ソレックス・キャブレターを装着した『135MS(モディフィエ・スポール)』のコンペティション・モデルである『タイプ135S』は、しかし美しいだけではなく、この時代を代表する優れたスポーツ・レーシングカーでもありました。大規模な予算と国家的な支援を受けて開発されたメルセデスやアウトウニオンに、グランプリ・レースにおいて真っ向から太刀打ちするには、パワーや速度の面で力不足は否めませんでしたが、元来は商業トラック用のエンジンであったパワーユニットの安定性と着実なパワー、前輪独立懸架による優れたローダビリティーや堅牢無比なコタル製電磁式半自動変速機は、並外れた耐久力が要求されるラリーや総合力が試されるルマン24時間レースなどにおいて大きな力を発揮しました。1937年と39年のモンテカルロ・ラリー優勝、このモデルと同じ1937年のルマンにおける2-3位、翌38年ルマンにおける1-2-4フィニッシュなどが、それを如実に物語っています。また戦後まもなくの時期までドライエの活躍は続き、1949年のモンテカルロ・ラリーでは4.5リッターに排気量が拡大された『タイプ175』が、3回目の優勝を飾っています。 | |

|

|

| 明るいフレンチブルーが基本色であるドライエとしては、大変珍しいネイビー・ブルーに塗られたこの“135S”は、1937年ルマン24時間レースに出場した7台のドライエのうちの一台です。この年のルマンにはフランス車が大挙出場。久しぶりにフランスの優勝が期待される年となりました。優勝候補としては、2台の『ブガッティT57G タンク』(前年のフランス・グランプリでデビュー・ウィン)、7台のドライエのうちの最精鋭と目される4台、それに外国勢の中では新型の『アルファロメオ8C2900A』(前年のミッレ・ミリア優勝車)の7台が取り沙汰されていました。ベテランのロベール・ブルネと若い新人のアンドレ・パーゲルが組んだこのゼッケン8番、濃紺のドライエも大きな期待が掛けられていたそのうちの一台です(エントリーはパーゲル)。 | |

|

|

| → 次のページへ | |

Gallery へもどる Gallery へもどる Entrance Entrance |