|

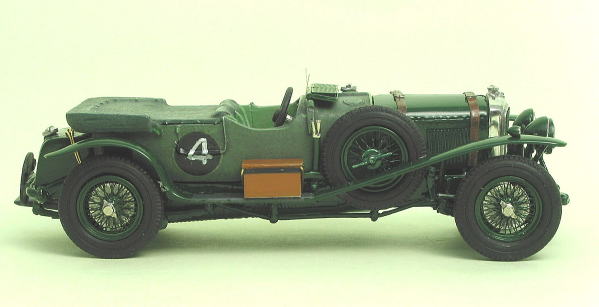

Bentley 4.5Litre 'Old Mother Gun' |

|

| ⇒ 次のページへ | |

|

|

| 1924年、1927年のルマン24時間レースで優勝を果たしたベントレーは、1928年には前年に続く連続優勝を遂げるべく、3台のワークスマシンをルマンのサーキットに送り込みます。またこの年には、前年ベントレーの勝利の影響か、アルヴィスやアストン・マーチン、ラゴンダなど、当時ヴィンテージ期に名を馳せた英国勢が打ち揃って初めてルマンに乗り込みました。対するフランス勢は1927年に引き続き小排気量車が中心で不振を免れず、ベントレーに太刀打ち出来そうなのは前年と同じく3リッター・クラスのアリエ(ARIES)一台のみ。代わりに4.9リッターの『スタッツ・ブラックホーク』と4.1リッターの『クライスラー 72』、合わせて四台のアメリカ車の登場が大いに観衆の耳目を引き付けました。 | |

|

|

| レースが始まるや否や、大方の予想通り3台のベントレー・ワークスチームがトップグループを形成しますが、これにぴたりとスタッツとアリエが続きます。ところが先年、もう少しで優勝を手にするところだったアリエは、序盤の3周目に早くもエンジン・トラブルでリタイヤの憂き目に会いました。前年まで、レースの序盤に幌を上げて走ることが義務付けられていたルマンのレギュレーションがこの年から無くなったこともあり、ここからは2台のベントレーと1台のスタッツ・ブラックホークが相次いでラップ・レコードを塗り替えるなど、白熱した展開が続きます。ここまでの3台のベントレーの平均速度が前年の最高ラップ・タイムよりも速かったといいますから、そのレース模様は推して知るべしでしょう。これに、スタッツも一歩も引けを取りませんでした。しかしやがて、ベントレー勢に思いがけない問題が生じます。振動でフレームにクラックが入り、一台はそのため冷却系統の配管がこわれてリタイヤ、もう一台、ヘンリー・バーキンの運転するベントレーは不慮のタイヤ・パンクにより大幅な遅れをきたします。 | |

|

|

| この二台は、ベントレーが期待する新型の4.5リッター、リヤ・エンドをバレル型にちょん切りスペア・タイヤを装着した外観が特徴の『ボブ・テイル』と呼ばれるスポーツ・モデルでしたが、優勝争いにただ一台残ったのは、ウルフ・バーネイトとバーナード・ルービンの駆る『オールド・マザー・ガン』という愛称をつけられた旧型の4.5リッター・モデル第一号車でした。この車は前年のルマンにもキャリンガム/クレマント組の運転によりワークスの一台として出走していますが、このときは、有名なホワイトハウス・コーナーの連続クラッシュ事故により途中リタイヤの憂き目を喫しています。 | |

|

|

| ベントレー勢の不調を借りたスタッツが夜半過ぎにはとうとう一位に躍り出ることになり、必死で後を追うベントレーにクライスラーが続きます。二日目の昼過ぎ、ようやくバーネイトのベントレーが再びスタッツを追い抜き一位に返り咲きいてのち、さしものスタッツがとうとうギアボックスのトラブルに見舞われペース・ダウンする羽目に陥ります。じりじりと首位との差が開きながら、最早ベントレーの優勝も既成事実かと思われたレース終了30分前、首位のバーネイトにリタイヤしたベントレーと同じトラブルが襲い掛かります。フレーム・クラックによるラジエターの水漏れで突然のペースダウン。またもやじりじりと追い上げて来るスタッツに対して、バーネイトは『オールド・マザー・ガン』をなんとかなだめすかしながら、かろうじて最後まで逃げ切ることに成功し、ベントレーの二年連続優勝を勝ち取ることになりますが、レースが終わったときは、最早もう一周することも覚束ない状態であったとか。 | |

|

|

| 2位にはスタッツがわずか12.7kmの遅れで続き、3、4位にクライスラーが入賞するなど、この年はアメリカ勢が大躍進を見せました。特にスタッツの2位は、1966年に『フォードGT40』が優勝するまで、アメリカ車としては最高入賞の記録となります。フランス車としては、1リッター・クラスの優勝車となった『BNC

527 モンザ』が7位に入り辛うじて面目を保ちました(ただし1リッター・クラスで参戦したのは、モンザのみ)。 またこの年には、フロント・ドライブであるアルヴィス2台とトラクタ3台が全て完走を果たし、フロント・ドライブ車の耐久性を世間に深く印象付ける結果をもたらしました。特に1.5リッターのアルヴィスは、タイヤ・パンクの不運にめげず5位まで上がってきたバーキンのベントレーに続き、6位入賞を果たしています。 |

|

|

|

| この時期のベントレー・ワークス・チームは特に、ウォルター・オーウェン・.ベントレー(W.O.の愛称で親しまれています)の指揮の元、『ベントレー・ボーイズ』と呼ばれるドライバー・チームの存在により知られています。彼らは専業プロのドライヴァーではなく、実業家や医者、貴族など、社会的に知られた富裕な地位にある青年たちでしたが、同時にモーター・スポーツに人並み外れた情熱を燃やしていました。愛車としてベントレーを駆り、ワークスのドライヴァーとして活躍しただけではなく、ベントレー社を財政的にも大いに支援した者もおりました。 | |

|

|

|

|

| その中でもとりわけ著名なのがヘンリー・バーキンと、このゼッケン4番のベントレーを駆ったウルフ・バーネイトです。バーネイトは本年に始まり、1929年、1930年とルマン3年連続優勝の記録を打ち立てた天才的なドライヴァーでしたが(彼が出場したルマンはこの3年間のみですから、なんと勝率10割!をマークしたことになります)、同時に桁違いの富豪でもありました。英語には上流階級の人々を表わす言い回しに「銀のスプーンを咥えて生まれてきた」というのがあるそうですが、彼に関して言えば、これは少々控えめな表現になるかも知れません。彼の父親は、19世紀の末、一山あてるために南アフリカにひとり赴き、ついにはキンバリー・ダイヤモンド鉱山の半分を所有するまでになる立身伝中の人物でしたが、英国に戻る途中の船から落ちて亡くなり、その財産はそっくり当時2歳だったバーネイトのものとなります。長じてすぐれたスポーツマンとなった彼がとりわけ関心を持ったのは、モータースポーツでした。ベントレーの創業者であるW.O.ベントレーに請われて同社のパトロンとなった彼が、その代わりに要求したことはベントレー・ワークスチームのドライヴァーに自らを据えてくれることでした。実業家としての才もあった彼は、ルマンに始めて出場したこの年の前年からベントレー社の会長職にありましたが、ワークス・チーム三台の中で、自分のためには最も性能的に劣るこの『オールド・マザー・ガン』を選ぶような人物でもありました。そしてこの紳士としての決定が、彼に優勝をもたらしたのです。 | |

| ⇒ 次のページへ | |

Gallery へもどる Gallery へもどる Entrance Entrance |